在宅看取りの文化的背景について

MRICの記事ですが大変興味深く読ませていただきました。看取りの場を自宅としているその文化的な背景と考え方が良く理解できますので皆さんも読んでみてください。翻って北海道を考えてみると、やはり死生観や看取りについての厚みのある文化的な歴史や背景は現時点では存在しないと思います。そんなところも北海道で在宅医療、在宅死が進まない一因となっているのは間違いないでしょうね。今後北海道の風土や文化に土着した看取りへの考えや死生観がでてくるのでしょうか。どのくらいの長い時間がたてばコンセンサスがこの地域でできるのでしょうね。自分が生きている間は難しいのかな・・・・・

記事の中にあるように与論島でも状況が変化しつつあるとのこと、地域毎の風習は是非残ってほしいと思いますが皆さんはどう考えますか?

MRIC 医療ガバナンス学会より抜粋です http://medg.jp/mt/?p=6221

Vol.214 与論島の病院に霊安室がない理由

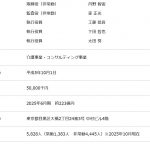

たつみこどもクリニック

辰巳憲

2015年10月27日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp

前回の記事で、与論徳洲会病院は、島の医療のかなりの部分を充足し、島の経済を潤し、雇用を創出していると述べた。そんな「なんでもある」与論徳洲会病院に欠けているもの、それが霊安室である。

もちろん、霊安室がないのは単なる設計ミスではなく、必要がないから設計されなかったのである。逆に言うとどうしても霊安室が必要な場合、例えば、島への観光客が不慮の事故で亡くなった場合には大変である。以前は病院の一室を用意し、ドライアイスを取り寄せ(島にはドライアイスを作る設備がない)、島外から駆け付けるご遺族の方を待つ。何年に一回かこういったことはあるそうである。逆に言えば、与論島に住んでいるほとんどの方が在宅死である。そこには島独特の死生観がある。

病院で患者さんがいよいよという時を迎えると、患者さんは退院してしまう。もちろん歩いて帰れるような状態ではないから、病院の搬送車で自宅まで搬送される。そして住み慣れた自宅で、家族や島外から集まった親戚たちと最後の時間を過ごすこととなる。そして呼吸が止まった段階で医師が病院から呼ばれ、死亡確認、死亡診断書を作成するという形になる。

なぜそんな手間をかけて自宅に送り届けるのか?与論の家には仏壇がなく、神棚が祀ってあり、常日頃から神棚を通じて祖父母など身近な先祖に見守られて生活している。つまり神棚はこの世とあの世を結ぶ窓口であり、自宅こそが祖先のいるあの世に通じる一番身近な場所であり、そこで息を引き取るということは、家族親戚のみならず、自分の祖先にも見守られて息を引き取るということである。このように与論島民の死生観は、人は自宅で先祖に神棚を通じて、生活の場で見守られて生きており、また将来は自分も見守る存在になるという考え方である。

そして亡くなった方の魂は守護霊として、33回忌まで、ミズヌバチ(水の鉢)をささげられ神棚に祀られ、33回忌を迎えると、ティンヌブイ(天登り)といってお祭りをにぎやかに行い、守護霊は神様になり、お供え物も人の食べるものから生米など 神様に供えるものとなる。

このようなプロセスを経て、生者が死者となり祀られて長い時間をかけて神となっていき子孫の生活を見守る、これが与論島民の死生観である。逆に言えば、この祀られるプロセスがないことは与論の人にとっては恐怖であり、正しく祀られていない霊はカーユン(祟る)と考えられている。自宅以外で亡くなった人の魂は招魂儀式という儀式で自宅に呼び戻されたのちに祖霊として祀られるのである。祀られている霊には恐れはないが、祀られていない霊こそが与論の人にとって恐れの対象となるのである。こういった考えがあるのでクボシャ(誰のものかわからない骨が散らばる森)には誰も近寄らないといった生活習慣も派生している。

このように独特の死生観をもつ与論島であるが、葬送の方法もまた島独特のものがある。

明治11年以前は風葬が行われていた。風葬つまり野晒しであり遺体はハンシャ(岩下/崖下)と呼ばれる崖に葬られていた。風葬跡地はジシと呼ばれている。この習慣は明治になり衛生面の懸念から風葬禁止令をもって行われなくなった。

その後は土葬が行われるようになった。この土葬も与論島ならではの「改葬」という方法をとっている。つまり死者を二度葬るわけである。死者はいったん棺に入れ埋葬される。その後3-5年経過した後、白骨化したのちに一度掘り起こされ洗骨して骨壺に移し替え改めて葬るというやり方である。話をきくと、グロテスクという感じがするが、実際に改葬の経験のある与論保健センターのセンター長の田畑文成さんによれば、改装で祖父の遺骨に触れているときに感じたのは恐怖というよりは愛おしいという感情であったという。改葬とは改めて神棚を通じて生活を見守ってくれている先祖の存在を認識し、慈しみを感じる大切な機会であったのである。

しかし、2003年島に島初めての火葬場、昇龍苑ができてから、与論島の葬儀は大きく変わった。3-5年かけて行っていた白骨化のプロセスが二時間ほどに短縮されたのである。

また、葬式、および改葬を行うにおいては、親類や関係者の協力が必要で、まつりごとのための準備、もてなしの準備など多くの手間がかかる。それを肩代わりしてくれる火葬場の存在は非常に大きい。ゆんぬんちゅ(与論人)の一生は「自宅で生まれ、自宅で死ぬ」であったのが、ほぼ病院で出産することが定着したので「病院(与論島ではお産ができないので主として沖縄の)で生まれ、自宅で死ぬ」に変化しており、またここで火葬場の登場により「自宅で死ぬ」が「病院で死ぬ」に変化していくのかもしれない。現に与論徳洲会病院の電子カルテには病院での看取りを希望という記載が出てきている。

死とは法律的には、死亡診断書により、医師により宣告されるもので、人生の最後の一断面のように捉えられがちである。しかし、与論島の人にとって死とは長いプロセスであり、法律的には死亡していても、まだ自宅におり日々の生活場を共有して、見守っていく時間ということであると思われる。この死生観は、「孤独死」といった悲しい言葉が行き来する現代社会において、今後もずっと残っていてほしいものであり、火葬場の登場によっても失われないことを私は願っている。

最後に、この文章を書くにあたり、大川隆一朗さんの多大なご協力を頂いた。大川さんは2015年6月私の診療に合わせて与論島を訪れ、保健センターでの聞き取り調査、図書館での文献検索などをおこなってくださった。与論島民の死生観をまとめるために必要な多くの資料は大川さんの努力の賜物である。もちろん文責は私にあるが、彼の努力なしにはこの文章は書けなかったはずである。大川さんは慶応大学医学部の学生であり、資料の検索の時間の他は、自ら志願して病院実習を行い、カンファレンスに参加し、私が自分のクリニックに戻った後も与論島にしばらく滞在し、与論の海や自然を満喫したそうである。大川さんにこの場を借りてお礼を申し上げるとともに、医学生そして医師としての成功をお祈りさせて頂きたい。

また本稿をお忙しい中、ゆんぬんちゅを代表して最終的に手直ししてくださった上に、島の方への仲介の労を取ってくださった与論徳洲会病院事務長 酒勺浩隆さんに厚く御礼申し上げます。